Vom 6.–7. November 2025 besuchte der Geschichtskurs der Jahrgangsstufe 11 die Akademie am Tönsberg und das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen auf einer historisch-politischen Studienfahrt.

Das im Unterricht aktuelle Themengebiet „Römer und Germanen“ der Jahrgangsstufe 11 bietet Beispiele dafür, wie gerade der Begriff „Germanen“ in einer Weise gebraucht wird, der wissenschaftlich nicht zu vertreten ist. In der extrem rechten politischen Szene werden Versatzstücke aus Geschichte und Archäologie (Germanenbegriff, Hakenkreuze, Runen) entnommen, aus denen eine vermeintliche historischer Legitimation eigener, extremer Geisteshaltungen und Ziele abgeleitet werden. Zu diesen Geisteshaltungen gehören etwa die vermeintliche Überlegenheit einer weißen (arischen) Rasse oder die Festlegung von Geschlechterrollen – Frauen als Gebärerinnen, Männer als Kämpfer.

Die SchülerInnen untersuchten unterschiedliche Medien, die von Personen aus dem rechtsextremen Spektrum benutzt werden und die mit Bildern und Symbolen arbeiten, die assoziativ mit Germanen und Wikingern verbunden werden. Dabei handelte es sich um Bekleidung (T-Shirts), Musiktexte und CD-Cover, Auftritte von Akteuren und Besuchern auf Mittelaltermärkten sowie Zeitschriften. Sie stellten fest, dass es eine große Bandbreite von Verbreitungsmechanismen gibt. In Songtexten rechtsextremer Gruppen werden ideologische Ziele wie der Hass auf Andersdenkende oder die Durchsetzung von Ideen mit Kampf und Gewalt offen thematisiert. In einer (inzwischen verbotenen) rechtsextremen Zeitschrift sind die Botschaften teils offen erkennbar, teilweise verbergen sie sich auch in wissenschaftlich verbrämten Beiträgen. Auf Kleidung werden (verbotene) Symbole wie Hakenkreuze oder Abkürzungen mit dem Bezug zum Nationalsozialismus abgewandelt, um Verbote zu umgehen, oder es werden Neuschöpfungen verwendet (die so genannte Schwarze Sonne; die Säule Irminsul). Bilder und Symbole eignen sich als Erkennungszeichen. Die Verbreitung von Musik, Kleidung und Schrifttum soll die Bekanntheit rechtsextremer Ideen fördern. Ihre Benutzung dient auch zur Selbstvergewisserung und als Erkennungszeichen von Personen und Gruppen in diesem politisch extremen Bereich. Akteure, die sich solcher Stereotypen bedienen, versuchen auf Mittelaltermärkten und ähnlichen Veranstaltungen mit Geschichtsbezug aufzutreten. Die unterschiedlichen Medien dienen dazu, das Feld einer Geschichtswahrnehmung, speziell der Germanen und der Wikinger, in der Öffentlichkeit zu besetzen und ideologisch zu vereinnahmen.

Am zweiten Tag besuchten die SchülerInnen das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen, das 1936 in der Zeit des Nationalsozialismus als so genanntes Germanengehöft gegründet worden ist. Sie stellten fest, dass in der NS-Zeit ebenfalls versucht wurde, ideologische Ziele des Regimes aus vorgeblich germanischen Traditionen abzuleiten. Dazu wurden beispielsweise archäologische Funde aus ihrem Zusammenhang gerissen und in einer Weise präsentiert, die dem gewünschten Weltbild der damaligen Kulturpolitik entsprach. So wurden Hakenkreuze als Verzierung von Alltagsgegenständen verwendet und so mit dem Anschein einer historischen Allgegenwart versehen. Rekonstruierte Inneneinrichtungen mit Waffen über den Betten transportierten das gewünschte Bild eines (germanischen) Mannes als stets kampfbereitem Krieger. Sauber geweißte Gebäude mit Betonböden und gerade gesägten Fachwerkbalken vermittelten unterschwellig das Bild von sowohl naturverbunden wie auch sauberen und geradlinigen Menschen.

Ein Teil der jetzigen Museumsarbeit besteht darin, diesen Teil der Vergangenheit aufzuarbeiten und sichtbar zu machen, wie politische Denkstrukturen der NS-Zeit in der Vermittlung umgesetzt wurden und so nachwirken können, teilweise ohne dass dies hinterfragt wird.

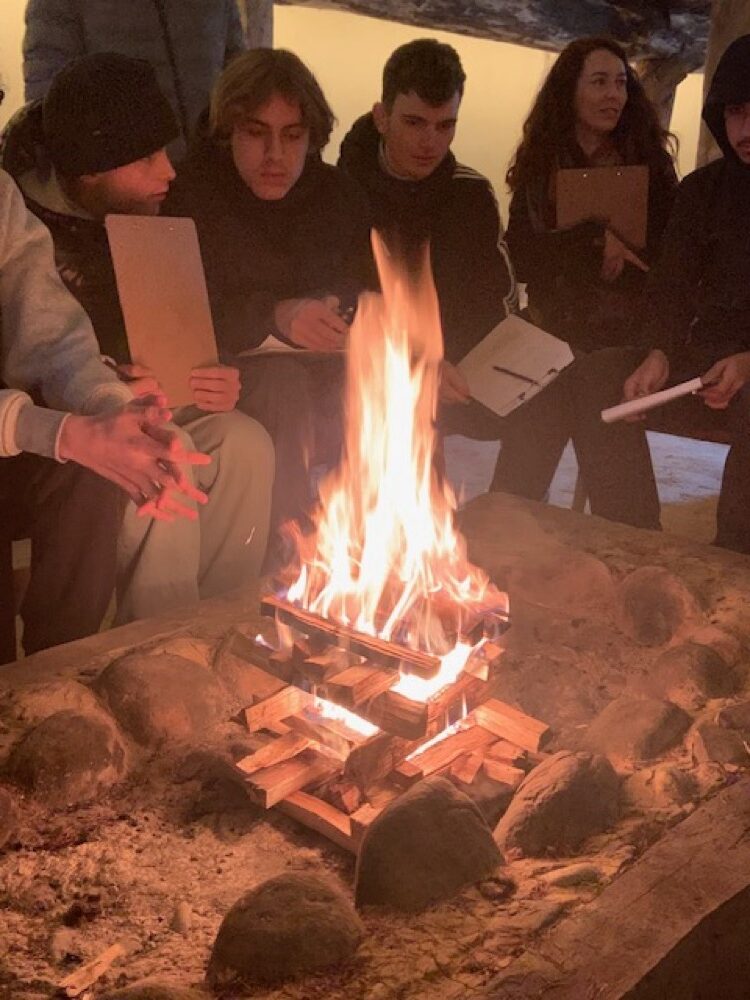

Daran schließt sich die Frage an, wie in einer heutigen musealen Vermittlung Geschichte präsentiert werden kann. Im Archäologischen Freilichtmuseum erlebten die SchülerInnen, wie eine aktuelle Präsentation auf der Basis von Ausgrabungen entwickelt wird. Nachgebaute Häuser orientieren sich an dem, was bei Ausgrabungen gefunden wird. So bestehen die Böden (wie bei den Originalbauten) aus gestampftem Lehm, die Pfosten aus Baumstämmen. Hausrat oder Inneneinbauten werden nur soweit gezeigt, wie es durch die Funde (ansatzweise) rekonstruiert werden kann. Da auf Herdstellen (auch diese sind archäologisch nachgewiesen) für geführte Gruppen wie bei unserem Besuch Feuer gemacht wird, gibt es auch starke Eindrücke vom Geruch in einem solchen Gebäude. In die Präsentation ist auch die Rekonstruktion von ökologischen Umfeldern eingebunden – die Kultur von Pflanzen und, soweit möglich, Tierhaltung als Teil des Lebensumfeldes, gehören zur Dauerausstellung. Eine derartige aufgeklärte, wissenschaftlich begründete Geschichtsdarstellung bietet den BesucherInnen die Möglichkeit, die Vereinnahmung der Vergangenheit durch (extremistische) Ideologien kritisch zu hinterfragen.

In der Akademie am Tönsberg hatten die SchülerInnen des Kurses Geschichte erarbeitet, dass der Umgang mit einem Thema wie den Germanen eine sehr problematische politische Dimension hat, und wie sie sie Bilder und Aussagen erkennen und deuten. Der Besuch im Archäologischen Freilichtmuseum hat ihnen gezeigt, dass es in einem aktuellen Umgang wissenschaftlich fundierte Möglichkeiten der Vermittlung gibt. Trotz der vielen Eindrücke kam auch die Freude am gemeinschaftlichen Lernen, Essen und Leben nicht zu kurz.

Sonja Ackermann und Raymund Gottschalk